首页 > 徽商杂志 > 正文

【主题策划】活态传承 非遗掘“金”

目前,安徽已有包括黄山毛峰、太平猴魁、祁门红茶、六安瓜片制作技艺,徽派传统民居营造技艺,程大位珠算法,宣纸传统制作技艺等7个项目入选人类非遗代表作名录。如何统筹非遗的文化价值和经济价值,将之引向市场,以竞争压力激发生存活力、拓展发展空间,“产业化”或许是答案。

11月29日,我国申报的“中国传统制茶技艺及其相关习俗”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录,其中包括安徽黄山毛峰、太平猴魁、祁门红茶、六安瓜片制作技艺项目。

至此,加上徽派传统民居营造技艺、程大位珠算法、宣纸传统制作技艺,安徽有7个项目入选人类非遗代表作名录。

“从非遗数量上看,安徽算是非遗资源大省,但其中一半以上都是个体传承,规模小、产业化程度不够,很多项目有濒危风险,这要引起重视。”安徽历史文化研究中心主任翁飞接受《徽商》杂志记者采访时称。

非遗,作为一个国家和民族历史文化成就的重要标志,如何统筹其文化价值和经济价值,将非遗引向市场,以竞争压力激发生存活力、拓展发展空间,“产业化”或许是答案。

现状:小而散

制茶技艺入选人类非遗,一时间关于非遗保护与传承的话题频频冲上热搜。

“最近一段时间,同事们几乎都在外出差,好多项目等着落实。”《徽商》杂志记者致电安徽省非物质文化遗产保护中心,工作人员如是说。

根据该中心的统计及《徽商》杂志记者查阅国务院已公布的五批1557项国家级非遗代表性项目名单,安徽现有国家级非遗代表性项目99项,涵盖传统技艺、传统戏剧、民俗、传统美术、民间文学、传统音乐、曲艺、传统舞蹈、传统体育、游艺与杂技、传统医药十大类别。

“非物质性,是非遗区别于文献和文物的最大特点。它没有物质载体,而是人自身所承载的文化观念、文化技能与文化成果。”翁飞指出。

在他看来,以长江和淮河为界限,沿淮文化作为中原文化的组成部分,其起源更早,分布在皖北的非遗主要以传统戏剧、传统音乐、曲艺为主,特点是“说唱”;明清以来,伴随着徽商崛起,沿江地区手工业蓬勃发展,所以皖南的非遗很大一部分为“传统技艺”。

由文旅产业指数实验室推出的《2022非物质文化遗产消费创新报告》显示,截至今年11月,传统技艺、民俗与传统戏剧相关的国家级非遗数量位居前三,三者总占比超过47%。

而从安徽的情况来看,传统技艺和传统戏剧相关国家级非遗数量最多,各有25项,两者总占比超过50%,其他类别的数量均不超过10个,其中传统医药、曲艺分布最少,分别只有3项和2项。

从规模上分析,除了绿茶和红茶制作技艺、柳编、蒸馏酒传统酿造技艺、宣纸制作技艺等少数几项实现产业化,年产值过亿元,其他大都是个体传承。

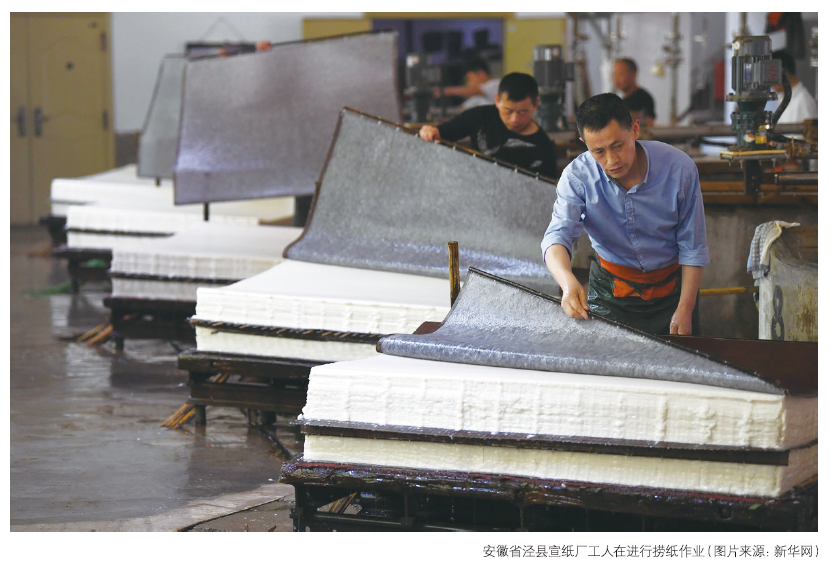

安徽艺术学院院长、文化部首届国家非物质文化遗产保护工作专家委员会委员樊嘉禄接受《徽商》杂志记者专访时称,“以宣纸为例,其作为具有地域独特性而又应用广泛的世界非遗,它的产业化发展并不尽如人意。”

占宣纸整体产量约80%的中国宣纸股份有限公司(“红星宣纸”母公司),根据天眼查出示的该公司2021年报,同期其营业收入1.58亿元、净利润2489万元。而据公开资料,红星宣纸上市当年的1996年度主营收入5257万元、净利润1404万元。号称“纸中茅台”的红星宣纸,没有像茅台一样25年间营收增长逾百倍,而是黯然退市,25年间营收增长刚过两倍,利润甚至没有实现翻番。

“非遗与工艺美术、民俗和老字号都互有交叉,有的非遗项目因其自身属性无法实现标准化,而像传统技艺类如绿茶、文房四宝,可以物态化的如剪纸、柳编,还有与吃相关的如豆腐,这三类是可以实现规模化发展的。”翁飞认为,相比于浙江、山东等邻省,安徽对非遗的保护起步较晚,产业化程度也不够。

以浙江为例,该省目前拥有257项国家级非遗项目,遥遥领先于其他省份。五次国家级非遗项目发布,浙江省入选数量保持“五连冠”。此次我国申报的“中国传统制茶技艺及其相关习俗”也是由浙江省牵头。

究其原因,这与浙江的非遗保护工作一直走在全国前列不无关系。2016年,浙江省发布《浙江省非物质文化遗产保护发展指数评估指标数据(试行)》,这份指标数据是全国首份,开非遗精细化保护之先河。另外,浙江省还对有市场前景的非遗项目采取生产性保护,对地域相对集聚的项目,则采用整体性保护方式,先后命名了高校非遗研究基地、宣传基地、节日保护基地、教学基地等一系列非遗保护基地。

“从浙江经验来看,一是要整体性保护、集约化发展,不能同行相轻,要同行相亲,聚分散为统一,联合起来做大做强;二是干得好,更要卖力吆喝。安徽可以借这次绿茶申遗成功的大好时机,整合资源,系统性包装,常态化宣传。”翁飞剖析,安徽的99个国家级非遗项目中,普遍存在“一个项目多地申报”的现状,譬如徽墨制作技艺就由绩溪县、歙县、屯溪区三地申报,花鼓灯也是蚌埠市、颍上县、凤台县雨露均沾,这本是好事,但在实际发展中却没有形成“合力”。

破局:活起来

市场经济领域内,任何一种行当,无论是阳春白雪还是下里巴人,最终都要以产品的形态接受消费者的付费投票。

对于非遗来说,从“非物质”转化为“产品”,关键因素在于“人”。

国家图书馆社会教育部主任廖永霞称,非遗的载体是人,是人身上所传承的“活态”文化遗产。

中国民俗学会荣誉会长刘魁立也认为,没有传承人就没有非遗。非遗价值都体现在传承人本身,这才是核心的核心、根本的根本。

但恰恰“传承人”这一中流砥柱面临断层。

根据中国非物质文化遗产网的数据显示,截至2022年11月,国家级非物质文化遗产代表性传承人共3057人,有1882名公布了其出生年龄(74人已去世)。其中70岁以上的传承人高达1345位,占比达71.5%。百岁以上的传承人有40位(8位已去世)。

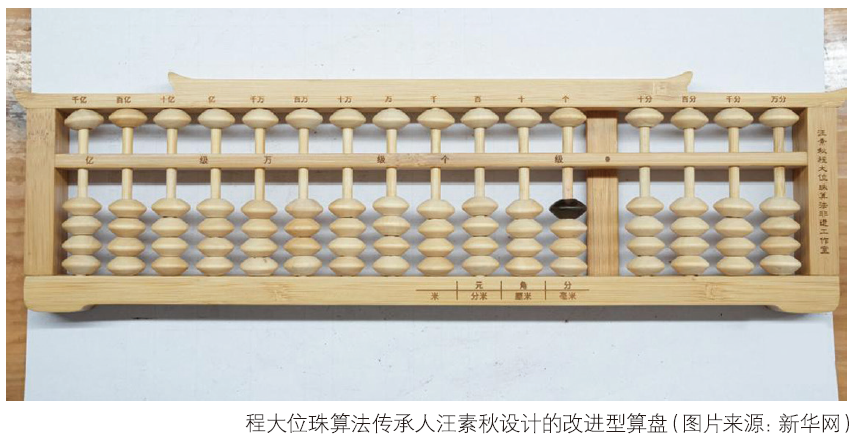

而50岁以下的传承人目前只有18人,占比仅1%。传承人中年纪最小的为43岁,有两位,其中一位是安徽省黄山市屯溪区的汪素秋,她既是一名普通的人民教师,也是人类非遗程大位珠算法传承人。

《徽商》杂志记者根据公开资料不完全统计,安徽目前有119位(已去世17人)国家级非物质文化遗产代表性传承人。

以安徽最新一批入选的45人为样本,年龄最长者是出生于1936年的新安医学代表性传承人郑铎,年纪最小的为1974年出生的詹和平,50岁以下者仅其一人,平均年龄超过66岁,同样老龄化严重。

如何解决传承人薪火相续,实现非遗活态传承?

安徽正从源头上进行探索。安徽艺术学院2022年新设非物质文化遗产保护专业,首批50个名额招满。

“旨在让学生通过四年的学习,掌握非物质文化遗产专业的基本理论和较丰富的艺术学理论、文化人类学、民俗学等方面知识,结合田野调查实践体验,培养具有一定的非物质文化遗产保护传承能力,毕业后可从事非物质文化遗产的鉴定、评估、研究、转化、开发等实践性、管理性工作的专门人才。”樊嘉禄表示。

活态传承,能达到非物质文化遗产保护的终极目的。活态展示,将非遗技艺融入产品,进入当代人的日常生活,古老技艺则能得到良好传承与创新发展。

在安徽所拥有的99项国家级非遗中,有一个很不起眼的“小柳编”却发展成了“大产业”,靠的就是“活”。

阜南县杞柳种植可上溯千年,编织历史亦有500多年,柳编技艺代代相传。2011年,阜南县黄岗柳编技艺被列入中国非物质文化遗产代表性项目名录。此后,阜南县创新打法,引进与国际接轨的大企业,以“龙头企业+农户”的方式,从研发设计上进行创新,增加产品附加值。譬如,将几元钱一个的常规笔筒,用柳编做成小刺猬形状的笔插,再插上彩色笔,就能卖到30多元。

截至2021年底,阜南柳编获批专利1133件,技艺和产品研究创新团队81个,科研人员430人,省级工艺美术师2人;拥有各级柳编技艺非遗传承人156人,专业柳编技师2618人;柳木文化产业产值突破百亿元,柳编出口创汇近4亿美元,占安徽同类产品出口的60%、全国的35%。

“非遗就是老祖宗给我们留下的宝贝,要以文创思维来激活,只有活起来才能活下去,实现从‘叫好’到‘叫座’的跨越,将文化价值转化为经济效益。”翁飞认为。

版权声明

未经徽商传媒书面授权许可,任何媒体、网站或个人不得转载、剪辑、修改、摘编、转帖或以其他方式复制发表;已经取得徽商传媒授权的媒体、网站或个人,在转载使用时必须注明“来源:徽商传媒”及作者姓名,同时不得歪曲、篡改原文及标题,摘录时不得违背文章原意,并请立即主动自查并删除涉嫌违约使用的内容。

凡涉嫌侵权、违约使用的单位或个人,本公司保留依法追究其法律责任的权利,请各新闻媒体、网络服务商和个人严格遵守著作权相关法律法规。

热门文章